我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,气象工作是防灾减灾的“第一道防线”, 需通过气象信息化建设提升气象灾害监测预报预警、风险管理“硬实力”,推动实现从天 气预警向灾前风险预警的转变。在此过程中,面临如下数据流通难题:一是数据统筹难。 气象灾害风险管理涉及的信息门类多、时效性强、应用复杂,缺少统筹监管,需根据时空 属性建立精确的关系逻辑,实现信息精细可靠、快速汇聚共享。二是灾害识别难。不同灾 种指标选取不同,致灾阈值难以灵活调整,需以业务场景为驱动、动态组织灾情数据,实 现灾情信息数字化感知、定量化分析、智能化监测。三是风险评估难。需从单一灾种风险 评估向综合风险评估转变,实现精准化预警,提升灾前预防能力。

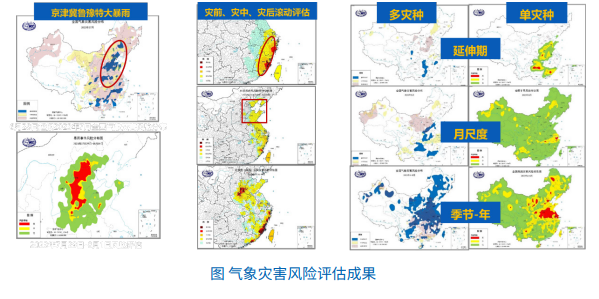

国家气象灾害风险管理系统以整合加工多源数据为主线,形成“一张图”的数据管理 应用模式,提供从延伸期到月季年实时滚动的风险产品,实现了从重大气象灾害快速识别、 影响评估,到风险预估的覆盖全部风险业务的系统能力,在我国重大气象灾害防范预警中 发挥了重要作用,为“筑牢气象防灾减灾第一道防线”提供了有效支撑。 1. 汇数据:实现自动化数据汇聚与时空化融合管理 通过时空信息关联整合风险普查、模型结果等 7 种来源数据,形成包含致灾因子、灾 害事件等在内的 13 大类、247 小类数据集,数据时间覆盖约 60 年,累计记录 9 亿多条, 为气象灾害风险管理提供统一数据基座。 2. 鉴灾情:实现智能化灾情融合与客观化灾害识别 集成暴雨、干旱、高温、低温等灾害事件识别模型, 通过对气象灾害过程客观化识别, 自动、定时计算气象灾害过程信息,实现对灾害范围、持续时间、致灾因子等内容的定量化分析与描述。 3. 识风险:实现滚动式评估分析与精细化风险研判 以气象灾害事件为主线,实现灾害过程预测、灾害风险预估业务产品自动、定时、滚 动式生成,满足气象灾害风险产品决策服务的时效性要求,满足主要气象灾害风险以及综 合风险常态化评估分析业务需求。

技术创新方面,一是突破灾害事件监测识别、客观化定量化风险预估、模式产品订正、 面向服务的业务产品检验四大技术,初步建立气象灾害风险预估技术体系,构建“时空灾” 三维支撑六大业务体系产品共 1900 余种。综合运用大数据 GIS、人工智能 GIS、深度学习 + 神经网络、云计算等技术,实现对海量气象数据进行深度挖掘和分析,发现灾害风险的 模式和趋势,提前预测灾害发生可能性和影响范围,提高了 30% 的预测准确率,弹性计 算和存储资源满足了系统高性能运行需求。 模式创新方面,改变传统的灾害管理模式,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少 灾害损失向减轻灾害风险转变。通过建立全方位、全过程、多部门协同的灾害风险管理体系, 实现灾害风险的全面防控。

经济效益方面,一是显著减少由气象灾害造成的直接经济损失。以农业领域为例, 某 地区农业因气象灾害导致的年均损失减少约 20%,相当于数亿元经济效益。二是降低灾害 应对成本。据统计,某地区在应用该系统后,在灾害发生前采取预防措施,应对成本降低 了约 30%,节省大量的人、物、财力。三是帮助政府和企业更加合理地配置资源。例如,在灾害高风险地区,可优先投入更多防灾减灾资金和资源,提高资源利用效率和灾害应对 能力。 社会效益方面,从 2017 年系统初步搭建,到 2023 年建立全覆盖的气象灾害风险预 估产品体系,国家气象灾害风险管理系统实现了从简单“灾害信息”管理向综合性“灾害 风险”管理的转变。实现重大灾害风险预估“关口前移”,在国家防灾减灾决策服务中发 挥“拳头”作用。仅 2023 年,即通过系统生产了 240 份决策服务产品,给出重大气象灾 害最权威评估结论,在“杜苏芮”台风、“京津冀鲁豫特大暴雨”等重大灾害防范应急中 发挥重要作用,多份材料获得国家领导人批示。另外,系统在提升公众安全感、提高政府 决策效率等方面也发挥了卓越作用。通过准确及时的灾害预警和风险评估,帮助公众提前 了解灾害风险并采取防范措施,使得政府能够更加科学、合理地制定防灾减灾政策和规划。