科研科创数据要素需要跨机构、跨学科、跨领域间的协同创新, 这就涉及传输效率和 安全的问题。一方面,随着合作办学模式的普及,学校各分校区之间需要解决教学系统及 科研数据跨境互通和管理问题;另一方面,随着科研活动的日益复杂化和全球化,不同高 校及机构间在开展人才培养、科研创新、学术交流和行政管理等多业务场景中,面临着多 样化的个人信息处理需求;此外,由于国家和地区间的法律法规、政策差异,主体间存在 不愿、不会、不敢共享数据的问题,阻碍了产学研合作及科技成果转化。 本案例从解决跨域利用与保护切入, 致力于提供技术和信任双重保障, 实现数据的可 见、可用、可监管,促进科研科创数据流通共享和价值提升,为更多行业带来示范。

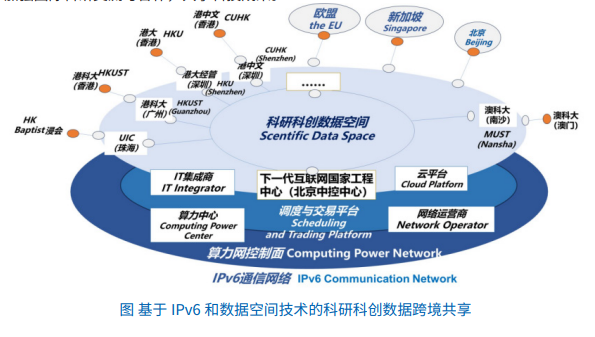

案例立足北京、协同粤港澳、面向世界,通过开发搭建基于 IPv6、数据空间和区块链 的数据基础设施及内嵌规则的数据管理能力,建设了全球首个开放、可信的科研科创数据 空间,促进数据的有序、安全、高效流通和共享。 面对不同校区间的数据流通管理需求,建设了基于 IPv6 的科研数据跨境专网,开发 并实践了基于底层网络对上层数据流通的管控能力,形成了“规则 + 管理 + 技术”的数据 保护和数据跨境服务平台,解决了澳门科技大学不同校区间教学系统及科研数据的互通问 题,并以澳门为桥头堡打通了中国到欧盟的科研数据传输通道。 面对个人敏感信息保护需求,工程中心搭建了“澳门科技大学科研数据跨境流动安全 管理平台”,该技术方案通过 CCRC 国内首个数据出境认证现场评估并获得国内第 1 号个 人信息保护认证,同时获批澳门主管部门数据流通到内地的跨境许可。 针对主体间不愿、不会、不敢共享数据的问题,下一代互联网国家工程中心 ( 北京 ) 牵头, 联合澳门科技大学、香港大学经管学院、香港科技大学、香港中文大学、北京师范大学 - 香港浸会大学联合国际学院等 6 所高校科研机构,共同构建了科研科创数据空间,形成联 盟机制协作管理,实现了京粤港澳地区科研数据的互联互通,并将扩展到更多区域和主体。

技术创新方面,首次践行基于 IPv6 技术推动数据流通的解决方案,利用 IPv6 技术 特性及 SRv6、iFIT、APN6 等拓展技术,实现对数据进行标识、分级分类、溯源和监管, 大大提升了数据流通效率及数据管理能力。模式创新方面,利用数据空间技术提供分布式数据处理和交换能力,机构以联盟机制 协作接入并管理数据空间,形成可信的数据管理系统,保障了数据所有权。为数据共享提 供技术和信任双重保障,解决主体不愿、不会、不敢共享的顾虑。在管理机制上,搭建了 科研数据跨境流动安全管理平台,整合了数据跨境传输的三种机制,具备数据出境、个人 信息保护两项评估能力,为数据全生命周期提供保护力,实现了数据出境全流程的线上化, 降低数据出境成本,提升数据管控与合规水平。

经济效益方面,实现数据流通和管理的降本增效。案例实现数据出境全流程的线上化 管理,实现科研数据便利化互连,支撑科研协作,既能提高数据传输效率,又降低了运维 管理成本,单一参与单位可节省数十万运营成本。与此同时,项目提高了科研水平,带动 产业协同发展。一方面,案例汇集学者和科研项目信息,便利科研项目合作和科研数据供 需匹配,节省了大量的时间和经费;另一方面,案例推动校企联合实验室数据共享,避免 重复研究,促进校企合作,实现生物制药、人工智能、大模型训练等领域的科研资源的高 效利用,创造和节省了数百万元的经济价值。 社会效益方面,一是实现了创新数据流通实施路径。案例基于 IPv6 和数据空间技术, 探索出一条信息技术赋能数据流通的路径,实现以底层网络对上层数据流通管控的特色模 式,相关成果受到国内外组织的推介,对于行业的数据要素安全共享、有序流通和创新应 用具有示范效应。二是促进了国际合作和科技成果共享。构建的全国首个科研科创领域的 数据空间,推动了北京与粤港澳地区多所高校科研数据的互联互通,并打通了连接中国 - 欧盟的科研数据流通通道,未来将扩展应用至全球更多高校科研机构和科技企业,有助于 加强国际科研交流与合作,共享科技成果。